“정확하게 영화도 움직이는 것 속에서의 움직임이다. 유동적이고 불안정한 것 속에서 영화는 끊임없이 움직인다—공기, 연기, 바다, 집단의 몸 혹은 한 사람의 몸, 그리고 물론 정신도 그러하다. 이것을 관찰한다는 것은 이미 눈이라는 유일한 문제를 초월하는 것이다. 또한 영화는 눈과 다른 것이며, 영화는 이러한 내면적 눈 혹은 나의 꿈들에 자양분을 제공하는 창조물이며, 이미지를 생산하는 기계이다.”1)

1. 들어가며: 슬릭백 챌린지와 초전도체

짧은 동영상들의 시대다. 숏폼 동영상을 올리는 플랫폼 틱톡(TikTok)의 유행으로, 대부분의 소셜미디어뿐 아니라 대표적인 인터넷 포털들에서도 쇼츠, 릴스, 클립, 블로그모먼트 등 1분 이내, 주로 20초 정도의 동영상을 공유하는 채널들을 제공하고 있다. 인상 깊은 동영상에 굳이 ‘좋아요’를 누르지 않아도 그저 넘기지 않고 끝까지 보기만 하면 알고리즘이 알아서 비슷한 영상들을 보여주기 때문에, 우리는 취향에 맞는 영상들을 지겨울 틈도 없이 끊임없이 볼 수 있는 환경 안에 있다. 다양한 밈(meme)들이 돌아다니고, 일반인이나 유명인 할 것 없이 유행이 된 움직임들을 따라 하는 챌린지(challenge)의 행렬에 동참하기도 한다. 이 글은 짧고 빠르게 유통되는 이런 영상들의 홍수 속에서 특별한 기원이나 근거 없이 떠올랐다 사라지는 이미지들이 그 움직임과 멈춤 또는 부상과 추락을 통해 오늘날 매체의 특성과 그것을 관통하는 동시대성에 대한 통찰을 전하고 있다고 주장한다.

예를 들면 최근에 유행했던 슬릭백(Slickback) 챌린지가 있다.2) 도전자는 음악에 맞춰 옆으로 미끄러지듯이 걷는 춤을 추며 도는데, 발을 앞으로 차며 빨리 움직여서 마치 공중부양하듯 살짝 떠서 움직이는 것처럼 보이는 것이 포인트다. 이런 시각효과를 위해서는 물론 발을 빠르게 움직이는 것이 중요하지만, 바닥을 넓은 무대처럼 보이게 비스듬히 비추며 춤추는 자의 이동에 맞춰 따라 움직이는 카메라의 역할도 주효하다. 소셜네트워크뿐 아니라 공중파 텔레비전에서도 슬릭백 챌린지는 자주 소개되었는데 이런 영상들은 비슷한 시기에 주목받았던 또 다른 공중부양의 이미지를 떠올린다. 바로 국내 한 연구팀이 구현했다고 주장하여 과학계의 갑론을박을 불러왔던 상온 초전도체(LK-99)의 영상이다. 2023년 여름 당시 많은 사람이 궁금해하던 이 물질이 바닥과 분리된 채 살짝 떠서 움직이는 영상이 유튜브(YouTube)로 공개되었다.3) 나비의 날갯짓 같은 가벼운 떨림의 이 영상은 주식시장에 강렬한 요동을 불러일으킨 바 있다.

사진이 흔들림 없는 증거가 되던 시대는 벌써 지난 세기 후반에 끝나버렸고, 이제는 영상도 마찬가지다. AI가 사진 이미지뿐 아니라 동영상까지 만들어내는 오늘날, 분명한 건 거의 GIF4) 수준의 짧은 영상을 가지고 슬릭백의 발놀림이나 LK-99의 진위를 논하는 것이 무의미하다는 것이다. 영상의 진본성이나 신뢰성 같은 주제가 더 이상 ‘쿨’하게 느껴지지 않기 때문이라기보다는, 이러한 ‘가벼움’을 담은 영상들이 우리 시각문화의 과거와 현재에 대해 던지는 생각의 단초가 오히려 더 묵직할 것이기 때문이다. 떠 있는 이미지뿐만이 아니라 지속적으로 부상하는 매체 이미지의 위상 자체가 사실 ‘왜’나 ‘무엇’의 문제라기보다는 매체에 ‘떠 있다’는 그 자체로 환원되는 무한 반복의 가벼움의 한가운데에 있다.

오늘날 소셜미디어에서는 특별한 콘텐츠 없이도 한 번 ‘뜨면’ 인플루언서가 되고, 웬만한 유명인들 못지않은 수입을 챙긴다. 거짓된 모습이 밝혀지더라도 무관심보다는 비난이 낫다는 이런 미디어 셀럽들의 존재감은 결국 그런 가벼움을 재생산하고 유통시키는 기술과 트렌드의 지배를 방증하는 것이다. 매체가 현대인의 삶에 깊숙이 들어와 있는 만큼 기술과 장치는 점점 더 비가시화되며, 매체는 스스로를 감출 뿐 아니라 누추하다고 여겨지는 모든 배경을 지운다. 끌어놓기(drag-and-drop)로 쉽게 배경을 제거해버린 이미지들을 여기저기 적용해보는 것이 일상이 된 오늘날, 감각과 사고의 기원과 물적 바탕이 어디인지 아무도 모르는 공중부양이 낯설지 않은 것은 당연하다.

이 글은 무중력의 가벼움이 시각화되기 시작한 한 지점으로 크래리(Jonathan Crary)가 찾아낸 19세기의 비접지(非接地) 이미지들의 문화사적 의미를 살펴보고, 그러한 주의와 분산의 모순된 움직임이 오늘날 추락하는 현실을 끌어안는 모더니티 예술의 가능성을 지속시키고 있음을 주장하고자 한다. 움직이는 세계를 향한 고정된 시선이라는 불가능한 도전 속에서 영상은 그 속도의 조절을 통해 볼거리를 만들어내는데, 이를 위해 분산되고 휘발된 주의(attention)는 환영과 그 환영의 해체를 반복해왔다. 어쩌면 어설프게 떠 있는 동시대의 이미지들은 시대를 직시하려 할수록 이미 지나간 것을 붙잡고 마는 멈추지 않는 시간 속에서의 운명을 짊어지고 있다. 항상 동시대 예술이 목표하고 좌절했던 그 추락과 비상의 궤적을 복기하며, 중력이라는 물리적 세계의 법칙에 도전하는 영화예술의 여정은 오늘날 무한 반복되는 숏폼 동영상의 극단적 가벼움과 냉소를 이겨낼 유일한 힘일지 모른다.

2. 움직임 속의 움직임

제임슨(Fredric Jameson)은 증기기관과 기계적 생산이 대변하는 산업자본주의와 당시에 새로이 등장한 사진술을 짝지워 대량생산의 기술과 소유의 욕망이 자본주의의 내부적 동인으로 작동했음을 주장한 바 있다. 그는 총체적 서사의 욕망과 결부된 영화는 국가 중심의 독점자본주의를, 이후 전자미디어 정보통신의 발달은 초국적 금융자본주의를 이끌었다며 자본주의 체제 변화와 문화현상의 변화가 연동되어 있음을 주장했다.5) 그의 시대구분은 자본주의 비판의 관점에서 20세기 후반 포스트모더니즘의 등장 배경을 부각하는 데에는 충분한 역할을 했지만, 각 매체들이 등장 이후 지속적으로 변화했다는 사실을 무시했고 주류화된 특성들에만 근거하기 때문에 사회문화사적으로는 몰라도 매체사적으로는 그다지 정교한 담론처럼 보이지 않는다.

사실 매체사적 관점에서는 제임슨이 끊임없이 복합적으로 변화・확장하고 있는 매체의 특성을 고려하지 않는다기보다는, 자본주의적 삶의 모습을 목적으로 두고 매체활동을 그 도구의 영역으로 구분하는 듯하다는 것이 더욱 문제적으로 여겨진다. 매체는 주체가 세계로 뻗어가는 통로이며 그 삶의 양식 안에 장착되어 기능하기 때문에, 주류 매체의 특성이 시대의 삶의 모습과 맞물리는 것은 어쩌면 당연하다. 또한 자본주의는 진화적으로 발달할지 모르나 이미 예술이 된 매체들의 실천은 계속해서 공존하고 있다. 따라서 체제의 발달이라는 목적론적 시각으로 각 매체들을 구분하고 줄세우기보다 매체의 네트워크와 기능들이 어떤 방식으로 자연스러운 삶과 역사의 흐름을 모든 변화에 빠르게 대응하고 있는 자본주의라는 현실조건에 묶어두고 있는지를 살펴보는 것이 더욱 의미 있을 것이다.

기계적 대량생산과 시장자본주의는 복제가능성(reproducibility)과 상품화를 설명하기도 하지만, 눈과 손이 협업해야 하는 우리 노동을 단순화하고 가속화함으로써 다양한 속도의 삶이 시각화되는 새로운 근대의 시공간을 탄생시켰다. 증기기관의 발명으로 철도가 놓이고 더욱 가까워진 세계는 세기말을 향하며 더욱 빨라지는 모습으로 그려진다. 서로 다른 운동상태에 따라 달라지는 시간 경험에 대한 인식을 담은 1873년에 출간된 베른(JulesVerne)의 『80일간의 세계일주』는 20세기 초 등장하는 상대성이론의 전조로 여겨지기도 한다. 문화역사학자 컨(Stephen Kern)은 이 작품이 다양한 시공간의 경험에 대한 당시의 문화적 관심을 반영한다고 주장한 바 있다.6) 『80일간의 세계일주』(Le Tour Du Monde En Quatre–Vingts Jours)는 특히 새로운 교통수단들을 활용한 이동과 그 속도감 때문에 이야기의 진행이 더욱 흥미롭다. 이 작품 속 움직임의 양상은 이후 등장할 영화적인 시선을 닮아 있다고 말할 수 있는데, 그것은 80일간 급박히 이동하며 쉴 새 없이 사건들을 쏟아내는 베른의 소설이 절대적 시간 개념과 분리된 ‘이동하는’ 자의 시간을 다루고 있기 때문이다. 영화는 그 자체의 시간성을 가진 서사를 그와 구분되는 감각적 현실세계의 속도를 가진 움직이는 이미지들로 구성하고 있기 때문에 다양한 속도로 경험되는 시간구조를 가진다.

베른의 소설에서는 독자가 주인공과 함께 각각의 사건을 따라가며 이야기의 시간(story time)을 쌓아가는데, 최종적으로 그것은 역사적 시간(historical time)과 어긋난다. 이유는 물론 주인공이 계속 빠르게 이동하고 있기 때문이다. 이 이동은 소설의 경우에는 가상의 시간 축 위에서 의미에 따라 구조화된 서사가 선형적으로 움직이는 것과 일치한다. 몰입을 유도하는 소설의 읽기 경험에서 영화의 이원론적 시간구조는 쉽게 드러나지 않는다. 하지만 대표적인 시간 기반 매체인 영화에서는 의미론적으로 지시되는 서사의 시간(narrative time)과 영화의 진행시간(리얼타임real time) 안에서 편집을 통해 구조화되는 담론의 시간(discourse time)이 구별된다. 관람자가 주인공과 함께 이동하며 경험하는 시간은 영화에서는 서사의 시간과 담론의 시간이 교차되는 영화의 흐름인 리얼타임이다. 이 시간 안에서 특정한 시공간으로부터 잘라낸 부분들은 각자의 역사적 시간(카메라 앞에 있었던 현실)과 서사적 시간(허구적 세계)의 감각을 교차시키며 영화의 진행시간 동안 담론(이야기하는 행위)을 실행한다.7)

이중구조를 가진 영화담론의 시간을 더 살펴보자. 카메라의 프레임이 잘라낸 조각은 시간(연속 프레임)과 공간(고정 프레임)이라는 이중의 파편들이다. 그리고 이들은 각각 편집을 통해 교차되는데, 예를 들면 특정 공간을 표현하는 방법은 카메라가 하나의 쇼트로 패닝, 즉 움직이며 보여줄 수도 있고, 복수의 쇼트로 부분부분을 차례대로 보여줄 수도 있다. 시간의 흐름을 표현하는 것도 마찬가지인데, 카메라는 하나의 쇼트로 지속하거나 여러 개의 쇼트로 잘라 순서대로 늘어놓을 수도 있다. 그렇다면 어떤 하나의 시공간을 표현하는 방법에는 셀 수 없이 많은 경우의 수가 존재할 것이다. [표1]은 단수 쇼트부터 가장 최소의 복수 쇼트(2개 쇼트)의 경우로 임의적 구성의 예를 들어놓은 것이다. 이는 프레이밍과 쇼트의 배열, 그리고 그 안에서 카메라의 움직임과 속도에 따라 어떻게 영화가 다양한 감각적 구성을 가질 수 있는지 보여주기 위함이다. 이때 실제 관람시간인 리얼타임과 상관없이 시간이 가장 느리게 느껴지는 것은 1번이며, 가장 빠르게 느껴지는 것은 12번일 것이다. 쇼트의 이동은 시선의 이동을 의미하므로 복수 쇼트로 이루어진 시선은 필연적으로 움직임, 즉 속도를 만들어내기 때문이다. 또한 시선은 정지된 화면 안에서도 이동할 수 있지만 카메라가 이동하면 더 자연스럽게 따라 움직이며 속도감을 만든다. 물론 이런 구분은 인물의 움직임이 거의 없을 때 촬영과 편집만으로 만들어질 수 있는 속도다. 인물이 움직이고 있다면, 그 움직임의 속도에 따라 이 장면의 속도감은 더욱 다채로워질 수 있다. 버치(Noel Burch)는 쇼트별 지속시간의 특성을 “2초가량 지속되는 단순한 클로즈업은 사람들이 우글거리는 롱쇼트보다 훨씬 더 길게 느껴진다”라고 간결하게 설명한 바 있다.8)

[표 1] 고정 프레임과 연속 프레임의 조합에 따른 영화의 움직임과 속도의 경우들

| 시나리오 | 인물이 3초간 휴대폰을 들여다보며 생각에 잠긴다. | 특징 | |||

| 1 | 고정된 카메라, 하나의 쇼트로 인물이 휴대폰을 보는 모습을 3초간 보여준다. | 영화의 진행시간과 담론의 시간, 역사적 시간이 일치 | |||

| 2 | 하나의 쇼트로 인물이 휴대폰을 보는 모습을 3초간 보여주는데, 그동안 카메라는 이동한다. (예: 멀리서 가까이로 또는 뒤쪽에서 앞쪽으로) | ||||

| 3 | 첫 번째 쇼트는 인물이 휴대폰을 보고 있는 모습 1.5초 | 두 번째 쇼트는 휴대폰 화면 1.5초 | |||

| 4 | 위와 같은 쇼트에 카메라 이동 | 위와 같은 쇼트에 카메라 정지 | |||

| 5 | 위와 같은 쇼트에 카메라 정지 | 위와 같은 쇼트에 카메라 이동 | |||

| 6 | 위와 같은 쇼트에 카메라 이동 | 위와 같은 쇼트에 카메라 이동 | |||

| 7 | 고정된 카메라로 인물이 휴대폰을 보는 모습을 0.5초 보여준다, | 이후 다른 담론 방식(예: 다른 인물의 대사 또는 시계의 클로즈업 등)을 동원하여 표현 | 영화의 진행시간과 담론이 지시하는 역사적 시간이 일치하지 않음 | ||

| 8 | 인물이 휴대폰을 보는 모습을 0.5초 보여주는데, 그동안 카메라는 이동한다. (예: 멀리서 가까이로 또는 뒤쪽에서 앞쪽으로) | ||||

| 9 | 고정된 카메라로 첫 번째 쇼트는 인물이 휴대폰을 보고 있는 모습 0.5초 | 고정된 카메라로 두 번째 쇼트는 휴대폰 화면 0.2초 | |||

| 10 | 위와 같은 쇼트에 카메라 이동 | 위와 같은 쇼트에 카메라 정지 | |||

| 11 | 위와 같은 쇼트에 카메라 정지 | 위와 같은 쇼트에 카메라 이동 | |||

| 12 | 위와 같은 쇼트에 카메라 이동 | 위와 같은 쇼트에 카메라 이동 | |||

『80일간의 세계일주』가 영화와 같은 새로운 매체의 시간 경험과 특히 공명하는 것은 80일간의 여행이라는 이야기의 흐름 속에 또 다른 속도의 흐름이 들어 있기 때문이다. 즉 이야기의 구성상 영화의 시퀀스라 불릴 수 있는 각 에피소드들은 기차, 배, 코끼리 등 다양한 속도를 가진 이동수단과 함께한다. 영화는 카메라가 움직이지 않을 때조차 인물의 이동, 쇼트의 배치에 따른 다양한 움직임이 들어 있으며, 아무런 움직임이 없을 때조차 기본적인 시간의 흐름과 그 안에서 자유롭게 유영하는 시선의 흐름이 담긴다.

영화는 화면이 정지해 있을 때조차도 움직이는데, 이것은 영화의 가장 중요한 특징으로 받아들여진다. 오몽(Jacques Aumont)은 『멈추지 않는 눈』(L’Oeil interminable)에서 다른 매체와 확연히 구분되는 영화의 움직임에 주목함으로써 우리 인간의 시감각에 대한 흥미로운 통찰을 시도하고 있다. 그는 베른의 또 다른 작품 중 『해저 2만리』(20,000 Leagues Under the Sea)와 『신비의 섬』(The Mysterious Island)에 나오는 가공의 잠수함인 노틸러스 호와 같은 “움직임 속에 있는 움직이는 것”(mobilis in mobile)이 세계를 유랑하는 몸과 시선을 담아내는 영화에 꼭 필요한 비유라고 말한다. “정확하게 영화도 움직이는 것 속에서의 움직임이다. 유동적이고 불안정한 것 속에서 영화는 끊임없이 움직인다—공기, 연기, 바다, 집단의 몸 혹은 한 사람의 몸, 그리고 물론 정신도 그러하다. 이것을 관찰한다는 것은 이미 눈이라는 유일한 문제를 초월하는 것이다. 또한 영화는 눈과 다른 것이며, 영화는 이러한 내면적 눈 혹은 나의 꿈들에 자양분을 제공하는 창조물이며, 이미지를 생산하는 기계이다.”9) 카메라에 자주 적용되는 ‘세계를 향한 창’이라는 비유는 적확하다. 창문은 움직이지 않지만 창밖의 나뭇잎은 흔들리고 꽃잎은 떨어진다. 그렇게 세계는 움직이고 있다.9)

오몽은 이 ‘열린 창문’을 세계가 가독적인 대상으로 등장한 것으로 해석하며, 보는 것을 통해 지식을 구하는 사유 또는 정신의 운동성으로 해석한다.10) 그러니까 이 움직이는 사유는 영화 때문에 등장한 것은 아니고, 영화 이전에 사진이, 사진 이전에 회화가—그리고 엄밀히 말하면 이미 맨눈이 그러했을 것이다—볼거리로서 세계에 프레임을 들이대는 순간 이미 성립한 것이다. 그러나 움직이는 눈과 움직이는 세계의 접촉을 직접 포착하는 데 성공한 것은 영화다. 오몽이 “외관을 통한 지식이라는 주제”가 19세기 그리고 영화의 주제라고 주장하는 것은 이 움직임 때문이다. “우리는 현상학에서 이론화된 시선이 지닌 이상적인 운동성을 [영화에서] 발견하게 된다.”11) 철도, 객차, 기관차는 카메라와 유사한 경험을 제공한다. 우리가 버스나 기차에 앉으면 자연스럽게 창밖의 스펙터클에 시선을 빼앗기는 것과 같은 이치다. 1900년대 초 ‘헤일의 투어’라고 불리던 극장열차는 실제로 이 두 가지를 결합한 예였다.12) 오몽은 기차와 영화가 주체를 허구나 상상의 세계로 이동시켜 우리를 꿈꾸게 한다고 말한다.13)

근대의 이동수단을 통해 수평적으로 빠르게 이동하게 된 시선은 영화를 통해 더욱 자유로워졌다. 신체의 정지와 눈의 움직임이라는 조합이 신체 대신 움직이는 카메라를 매개로 모든 것을 보는 이상적인 영화 관객을 대변한다면, 이는 오늘날에도 여전히 유효하다. 카메라는 다양한 곳에 놓여지는 것만으로 새로운 ‘시선’(시점Point-Of-View)을 만들어왔다. 더군다나 오늘날 디지털 장치들은 물리적 시선 이상의 뷰를 만들어낼 뿐만 아니라 그것들을 조각내어 분산시키고, 때로는 다시 종합하고 있다. 이러한 편집과 재생의 속도 역시 우리의 감각 사이로 촘촘히 들어온다. (극장을 떠난다는 의미의) 포스트시네마를 말하는 오늘날 영화는 이제 낡은 포맷처럼 보이지만, 아직 영화적 시선으로 설명되지 않는 시선은 없는 것 같다. 오늘날 편재하는 매체들로부터 경험하는 수많은 조각난 시선들이 아직은 대부분 영화의 시점 쇼트들 안에 들어 있다는 의미다. 매체 변화의 속도는 우리가 어떤 세대든 동시대에 ‘머물기’ 어려울 정도지만, 아직 우리가 영화의 잔해들을 들여다보는 것은, 새로운 듯 조망을 받는 수많은 장면들이 여전히 그 아래 떨어진 듯 접촉하고 있는 영화라는 바탕, 그 자장 위에 있기 때문이다.

3. 비접지(非接地) 기술과 예술: Ungrounded Arts

오몽이 19세기의 이동하는 시선에서 근대적 주체의 시각적 욕구가 증명된다고 보았다면, 비슷한 시기 시각장치들을 탐구했지만 해체되는 시각주체와 부상하는 스펙터클의 체계를 비판적으로 보는 시각도 존재한다. 예술사가이자 매체연구자인 크래리는 1990년대에 근대 시각문화 연구분야에서는 가히 고전이라 할 만한 저작 두 편을 선보인다. 1990년에 출간된 『관찰자의 기술』(The Art of the Observer)과 1999년 완성된 『지각의 정지』(Suspensions of Perception)가 그것이다. 두 저서 모두 19세기에 새롭게 등장한 다양한 시각기구들의 계보학적 고찰을 그 방법론으로 삼는데, 『관찰자의 기술』이 주로 사진기술의 발명을 전후한 시기 주요 장치들과 인상주의 및 모더니즘 회화에 초점을 맞춘다면 『지각의 정지』는 19세기 후반 전(前)영화 및 빛을 다루는 기술과 회화들을 비교 기술하고 있다. 특히 『지각의 정지』는 지각(perception)의 문제를 집중과 분산이라는 키워드로 풀어냄으로써 동시대를 특징짓는 이미지들은 곧 매체들을 통해 지각이 이루어지는 방식들과 연관된다는 이 글의 주장에 중요한 통찰을 제공하고 있다.

크래리는 『지각의 정지』 서론에서 “주체가 무엇을 보도록 할 필요성이 아니라 개인들을 고립시키고 분리하고 무기력하게 시간 속에 머물게 하는 전략들이 스펙터클 문화의 기초가 되고 있다”는 자신의 비판적 입장을 명확히 한 채,14) 『기술복제시대의 예술작품』(Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduziebarkeit)에서 벤야민(Walter Benjamin)이 근대적 시각의 특징을 논하면서 사용했던 구도, 즉 일반적으로 주의의 분산(distraction)과 주의의 집중(attention)이 서로 상반되는 극이라는 주장을 뒤튼다. 그는 “주의집중과 주의분산은 부단히 서로를 향해 흘러드는 연속체 바깥에서 사유할 수 없으며, 이 연속체란 동종의 원칙들과 힘들이 서로를 자극하는 사회적 장의 일부”라고 주장한다(94~95면). 오늘날 “일과 여가가 얽혀 있는 사회적 장의 감각 과부하 및 지각의 가속화”라는 사회적 환경에서 개인은 집중된 주의, 몰입부터 분산과 망각까지 동원해서 온갖 종류의 장치에 기술적・육체적・정치적으로 대응하도록 유도되고 있다는 것이다(96~99면).

오늘날 따로 ‘열린 창문’을 찾지 않아도 눈길 가는 모든 것이 미디어의 인터페이스가 되어 있는데, 이러한 극단적인 주의분산 시대의 시발점이라 할 수 있는 19세기 시각문화에 대한 크래리의 주장은 귀 기울일 만하다. 그는 일반적으로 주의는 분산된 감각들에 휩쓸리지 않게 중심을 잡아주는 것 같지만, 특히 생산과 소비가 조직화되는 근대화의 시기인 “19세기에 주의는 지각된 것들을 정신적으로 안정화해 고정된 주형으로 만든다고 하는 고전적 모델로부터 벗어나, 사실상 변동의 연속체이자 일시적 변조가 되었으며 운율적이나 파동적인 특성을 띠는 것으로 거듭 묘사”되면서 우리의 지각 경험을 불안정하게 할 뿐 아니라 흩어져 사라지게 하는 경향을 보인다고 지적한다(117~18면). 특히 매체 지각 속에서 작동하는 주의는 고정되지 않으며 끊임없이 움직이는 산만함을 보이는데, 이는 고정되지 않음을 특징으로 하는 동시대성과 오늘날 가장 두드러지게 소비되는 부상하는 이미지들의 특성을 살피는 데 유의미하다. 오늘날 주의를 끄는 매체들은 널리 분산되어 있을 뿐 아니라 이중 삼중의 재매개(remediation)를 실행하고 있다.15)

이러한 시점에서 불안정하고 끊임없이 움직이는 형태로 작동하는 주의의 모든 감각이 자본주의적 생산이라는 목적에 동원된다는 주장에 크게 반박하기는 어려울 것이다.16) 그러나 그러한 비판이 당연한 만큼 그것을 반복하는 것은 큰 의미가 없다. 19세기와는 다른 21세기의 오늘날, 주의분산의 지각들이 자본주의적 스펙터클에 무기력하게 따른다고만은 할 수 없다. 오히려 스스로 스펙터클에 참여하는 방식으로 그 문화의 형성에 기여하고 있다. 매체의 알고리즘은 우리가 검색하고 공유하는 것, 아니 우리가 잠시라도 주목하는 순간의 경험에 호응하기에, 우리의 주의가 곧 그 이미지들을 계속 떠오르게 하는 요소가 되기 때문이다. 이러한 차이점 그리고 여전한 공통점에서 어떤 통찰을 얻을 수 있을까? 합성과 영상 조작의 기술이 고도화된 오늘날의 관점에서는 원시적으로 보이기도 하지만, 크래리가 주목했던 19세기의 이미지 두 개를 들어 그 답을 찾아보기로 하자.

크래리는 1870년대 말부터 1880년대 말까지의 시기에 대중의 시지각적 관심이 제한된 프레임 밖으로 풀려나가는 현상과 그런 분산의 시각들이 다시 모이는 과정을 파노라마(panorama)의 시각과 프락시노스코프(praxinoscope)의 시각이라는 양 걸쇠에 담아 흥미진진하게 기술한다. 두 가지 모두 에디슨과 뤼미에르(Lumière) 형제가 각각 1891년과 1895년에 완성해낸 동영상 카메라 기술, 즉 영화가 탄생하기 이전에 나온 장치들이다. 파노라마가 360도로 펼쳐지는 제약 없는 비전을 추구함으로써 실제 현실의 공간감각에 근접하려 했다면, 프락시노스코프는 시간의 연속에 따른 변화, 즉 움직임을 담아냄으로써 현실 속의 흐름을 재구성하려는 동영상(animation) 기술의 하나다. 애니메이션은 오늘날에는 영화의 한 세부 장르로 인식되지만, 사실 영화의 ‘움직임’이라는 본질을 담당하는 매우 중요한 기술이며, 바로 그런 이유로 애니메이션의 역사는 영화의 역사에 선행하고 있다. 이 고대(古代)영화의 시기에 레노(Émile Reynaud)가 등장한다.

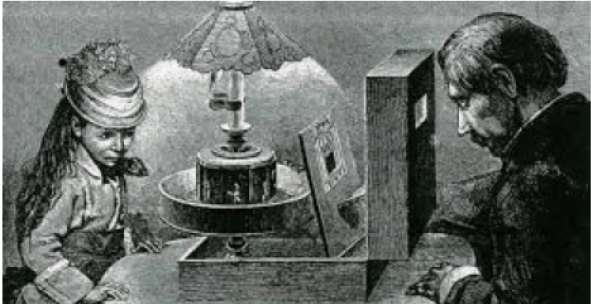

레노는 프락시노스코프를 몇 차례 변용한 장치로 1890년대에 광학극장(The Optic Theater)을 운영하여 선풍적인 인기를 끌었던 애니메이터다. 그의 초기 프락시노스코프(1876~77)는 원래 1830년대에 나왔던 조이트로프(zoetrope)—원통 안쪽에 붙여진 이미지를 회전시켜 반대편의 틈 사이로 연속된 움직임이 보이도록 만들어진—를 발전시킨 것으로, 잔상효과를 이용하는 19세기의 대표적인 동영상 기기 중 하나다. 가운데에 거울을 부착한 작은 원통이 바깥쪽 이미지들을 마주하게 세워졌고 그 위에 램프가 달려 있는 것이 특징인데, 거울에 반사된 빛 덕분에 이전 동영상 기계들보다 움직임을 밝게 볼 수 있었다. 그러나 레노는 이 발광 기구가 이전보다 훨씬 현란하긴 하지만, 관람자가 애니메이션 자체에 집중하는 것을 방해한다는 것을 알게 된다. 두 개의 원통과 램프 등의 구조물, 연속되는 이미지들과 그 이미지들의 반영 이미지까지 너무나 많은 이미지가 주의를 분산시키기 때문이다(423면).

이 문제를 해결하기 위해 2년 후 레노는 프락시노스코프-테아트르(praxinoscope-theatre)를 만드는데, 이 장치의 핵심은 프락시노스코프와 관람자 사이에 중간이 비어 있는 이중의 가림막을 만든 것이다. 가림막은 관람자에게 중심에서 생산되는 움직임에만 집중하도록 고안되었는데, 이중의 가림막 사이 하단에 거울을 활용하여 움직임의 배경이 되는 그림을 갈아끼워 아래로부터의 거울로 그림을 투사할 수 있도록 만들었다(그림1 참고). 이로 인해 관람자는 아무것도 없는 공백 속에서가 아니라 특별한 배경 안에서 움직이는 애니메이션을 볼 수 있게 되었다. 이 장치를 더욱 발전시켜 레노는 1882년에 드디어 영사식 프락시노스코프를 만든다. 이를 가지고 1890년대 초부터 1900년까지 광학극장을 운영했는데, 총 1만 2000회가 넘는 공연에 연 관람 인원이 50만 명 이상이었다.17) 이 장치는 프락시노스코프-테아트르와 마찬가지로 움직이는 애니메이션 부분과 정지되어 있는 배경이 따로 만들어져 있고 둘을 각각 벽이나 스크린에 영사하면서 합치는 방식이었다. 이를 통해 일군의 관객이 함께 볼 수 있는 대중 상영이 가능해졌다(426~27면, 그림2 참고). 영화가 등장하고 셀룰로이드 애니메이션이 나온 이후에도 동화(動畫)와 배경이 분리된 작업방식이 본격적으로 이루어진 것이 1910년대 중반임을 고려하면, 레노의 아이디어와 장치들이 상당히 선진적이었다는 것을 알 수 있다.18)

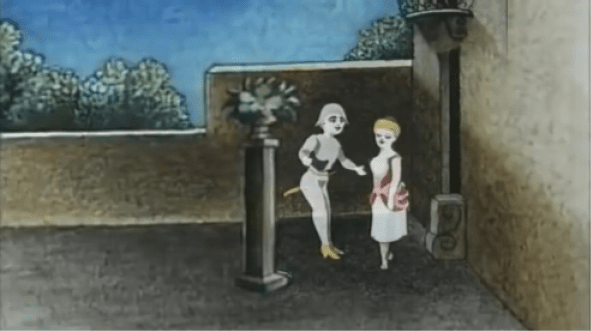

레노 작품의 이미지는 말 그대로 주의분산과 주의집중의 연속체라 할 수 있는데, 프락시노스코프의 장치 구조로 인해 주마등처럼 흐르며 눈에 포착되는 환영(동화)과 그것을 고정시키는 프레임(배경)이 ‘분리된 채 합쳐져’ 이루어지기 때문이다. 크래리는 “무대 배경 속에 있으면서도 기묘하게 그것과 분리되어 있는 애니메이션 형상”들의 압도적인 인상은 그것이 “움직이고 있으면서도 배경에서 떠 있는(ungrounded)” 것임을 강조한다(427~28면, 원저자 강조). 1900년까지 이어지는 시간 속에서 레노의 성공과 쇠락은 애니메이션의 역사뿐 아니라 영화매체사의 관점에서도 흥미롭기 그지 없다. 이미 원근법을 대체한 카메라의 정확한 비율이 제공하는 실사영화의 리얼리티가 볼거리로 등장했던 시대에, 현실세계와 관람자 사이 어딘가에 어색하게 걸린 환영의(그림3, 그림4 참조)19) 매력은 무엇이었을까? 크래리는 “대부분 뤼미에르의 영화에도 익숙한 상태였을 당대의 관객들은 레노가 수작업으로 만든 만화풍의 단편을 불충분하고 불완전한 형태의 영화로 간주하지 않고 오히려 그것만의 독특한 즐거움이 있는 어트랙션으로 받아들였으리라” 확신한다(429~30면). 이 시각적 매혹이 가능했던 것은 그것이 어필하는 곳이 현실과 똑같은 이미지를 찾는 주체의 인식이 아니라 기계적인 리듬의 자극과 잔상이 환영을 만들어내는 관찰자의 망막이었기 때문이다.

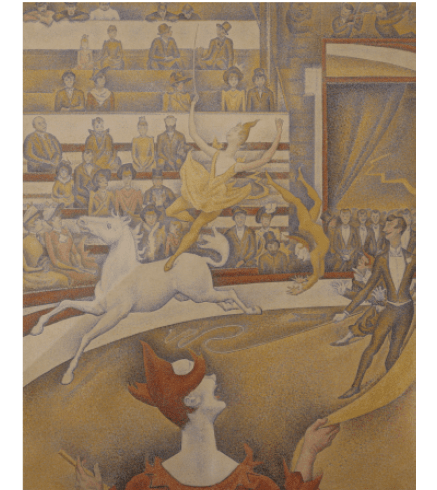

인상주의 화가들 중에도 이러한 매혹의 지점을 추구했던 작가가 있다. 바로 점묘법(pointillism)으로 유명한 쇠라(Georges Seurat)다. 빛과 함께하는 순간들의 인상(impression)에 관심을 가졌던 인상주의 화가들 중에서 쇠라처럼 진심으로 그 빛과 색의 관계를 탐구한 사람은 없었다. 그는 관찰주체가 인식한 세계가 아니라 관찰자의 눈에 찍힌 빛의 세계를 그대로 구현하기 위해 윤곽선을 해체하고, 색을 빛의 요소로 해체하고, 선과 면을 점으로 해체했다. 하나의 작품을 위해 수없이 많은 유화 스케치와 드로잉을 습작해가며 엄청난 집중력으로 철저하게 부주의한 관찰자의 인상을 담아낸 것이다. 이러한 쇠라의 작업으로부터 레노를 떠올린 것은 다름 아닌 크래리였다. 크래리는 쇠라를 “주의 내부에서 일어나는 종합적이고도 해체적인 과정들에 대한 결정적 이해에 도달”한 화가였다며 그가 시각적 환영이라는 매혹물을 다루는 지각적 근대화에 지적으로 몰두했다고 평가한다(250면). 19세기 말 빠르게 움직이는 도시의 이미지들은 주의를 불확실하게 만들면서 지각의 위기로 여겨지기도 했는데, 특히 움직이는 이미지를 작업했던 레노의 장치와 움직임을 포착한 쇠라의 마지막 작품들은 그 불안정성에서 공명하고 있다.

쇠라는 서커스와 관련된 그림을 세 편 그렸는데, 「서커스」(Circus, 1891)는 그가 요절하기 전 마지막으로 남긴 작품이다(그림5). 그의 다른 작품들에 비해 남다르게 역동적인 이 그림과 당시에 유행했던 레노의 광학극장 이미지들을(그림3, 그림4) 비교해본다면 다음과 같은 크래리의 통찰이 지극히 타당하게 여겨질 것이다.

이때 우리는 <서커스>가 서커스에 대한 그림이 아니라 서커스 공연자들을 나타내는 것일 수 있는 어떤 움직이는 이미지가 멈춘 한순간이라고 생각해볼 수 있다. 이미지 연속체로부터 떨어져 나와 하나의 파편 또는 단편처럼 된 이 이미지는 그것이 ‘자연적’ 지각의 조건들로부터 거리를 두고 있음을 분명히 나타내고 있다. 곡예사, 말, 그리고 기수는 비인간적 지각을 발휘하기라도 하는 것처럼, 레노가 사실상 처음 실행했던 정지 화면 또는 멈춤 동작을 흉내 내기라도 하는 것처럼 하나같이 딱딱히 고정되어 있다. 쇠라가 레노의 것과 같은 종류의 기술들에 끌렸다면, 부분적으로 이는 그것들로 인해 기계적 시각의 구성적·종합적 본성이 지각의 과정을 규명하는 그의 작업과 어울리기 때문이었을 수 있다. 또한 방금 내가 언급한 세 형상들은 레노의 형상들처럼 배경에서 떠 있고 서커스장 내부의 환경과 유리된 관계를 맺고 있는데, 레노의 형상들이 그러했던 것은 두 개의 분리된 영사 장치를 조합하는 그의 방식 때문이다. 이런 점에서 보면, 쇠라 그림[속]의 관객은 레노의 장치에서 활용되는 정적인 배경들 가운데 하나 같은 것이다. (439면, 필자 강조)

관객석이 있는 공연장이라는 배경에 곡예사와 말이 비접지적으로 떠 있다. 당시의 애니메이션 이미지들 또는 영화의 정지된 포토그램처럼 완벽한 스냅사진의 형태로! 심지어 이 그림은 이중 영사의 틀을 넘어 삼중의 영사 형태까지로 해석 가능하다. 크래리의 지적대로 그림 하단부의 커튼과 주변 음영을 통해 우리는 그 커튼을 들고 있는 광대조차 약간은 비현실적인 중간 층에 걸려 있는 것을 확인할 수 있다(440면).

이 이미지들의 유사성을 지적하며 크래리는 쇠라가 당시의 레노나 레노가 연구했던 운동물리학자 마레(Étienne Jules Marey)의 연속 스냅사진들을 분명히 알고 있었을 거라 추측하지만(431면), 혹시 그렇지 않았다 하더라도 우리의 판단은 달라지지 않을 것이다. 서커스장이나 달리는 말 또는 곡예사의 이미지는 레노나 마레나 쇠라뿐 아니라 당대의 어느 누가 최초로 만들어낸 것이 아니며, 그들 사이에 선후관계나 영향관계는 밝혀낼 수도 없지만 사실 그것은 전혀 중요하지 않기 때문이다. 중요한 것은 그러한 이미지들을 남겼던 당시의 현실이다. 각기 다른 분야에서 등장한 공중부양의 이미지들이 손가락 한두 개로 배경에서 이미지를 떼어내어 곧바로 다른 바탕 위로 옮겨 붙일 수 있는 오늘날 매체기술의 현실을 불러일으킬 수 있는 것처럼, 우리는 1880~90년대에 영화기술들이 만들어지고 있던 당시의 현실이 쇠라의 작품 안에도 들어 있다고 말할 수 있을 것이다. 그 현실은 이미지를 특정 속도로 조작하면 원래의 고정된 공간과 분리된 독립적 움직임이 만들어질 수 있다는 사실이 비로소 대중적 인식으로 형성되었다는 사실, 그리고 하나의 기호로서 공간을 재현하는 것을 넘어 움직임의 환영이라는 연속된 감각 안에서 작동하는 순간 이미지의 인상을 감각화하려는 욕망이 존재했다는 사실을 아우른다.

크래리는 더 이상 “세계에 대한 정신적 재현이나 시각적 재현의 조합이 이루어지는 심적 과정의 요소”를 가리키지 않고, 오히려 “지식이나 인지나 지각과 같은 내적 상태를 종착점으로 삼지 않는 연쇄적 사건들의 일부”가 된 19세기의 생리학적 감각을 대표하는 신인상주의 쇠라의 그림들이(279면) 당시 매체적 실험들의 미래에 대해 암시하는 바가 무엇인지 파고든다. 그리고 그는 주저없이 쇠라의 그림뿐 아니라 레노와 같은 전(前)영화적 실험들이 “새롭게 부상한 ‘산업적 예술’의 사례들”이 된다고 단언한다(439면). 레노가 장치들을 다양한 방식으로 고안하고 수없이 실패하며 완성하거나 직접 수백 장의 그림을 그리고 손으로 동영상을 만들어낸 것처럼,20) 쇠라의 작업 역시 “장인적 실천으로부터 반복적·표준적 특성을 띠는 이미지-제작의 산업적 양식으로의 이행”의 한가운데 있다는 것이다(439면). 20)

운동의 환영이라는 비접지적 이미지의 발견 외에도 우리는 쇠라의 작업에 내재된 산업적 양식이 오늘날 디지털 이미지 구성의 원조가 되리라는 것을 알고 있다. 분해된 빛의 요소가 디지털값으로 변환되어 옮겨졌을 뿐, 각기 독립적으로 존재하는 빛의 점들로 구성된 쇠라의 캔버스는 오늘날 픽셀들의 조합으로 구성된 디지털 수상기의 구조와 시대를 넘어 조우한다. 형상이나 도상의 재현이 아닌 빛과 색의 모든 자극을 생리광학적으로 분해하기 시작한 19세기의 실천들을 추적하며 시각 이미지의 중대한 존재론적 변화의 한 시초를 만난다는 것이 흥미롭지 않은가. 오늘날 디지털성은 이미지들이 다양한 매체 사이를 빠르게 이동할 수 있게 하는 기본 조건이다. 그 이동의 시발점이 쇠라와 같은 인상주의 화가들이 이상적인 수평적 조망의 원근법을 포기했던 지점에 있다는 것도 다시 상기할 필요가 있다. 선형적 관점(linear perspectives)의 포기는 공중에 어색하게 떠 있거나(쇠라) 테이블에서 미끄러지거나(세잔) 하는 주제들로 이어진다. 그렇게 이상적 중심을 버리고 기계적 신체로 돌아온 눈의 감각(인상)은 추락의 전조이기도 했다.

4. 추락하는 것들을 위하여

미디어 아티스트이자 실험가, 이론가인 슈타이얼(Hito Steyerl)은 현대 미술 및 문화 이론 전문 e저널 『e-플럭스』(e–flux)에 기고한 두 편의 글에서 시각문화의 영역에서 두드러지는 두 가지 특별한 추락을 논하고 있다. 첫 번째 추락은 2009년 「빈곤한 이미지의 옹호」(“In Defense of the Poor Image”)에서 지적하는 현대사회에서 새롭게 등장한 해상도를 기준으로 한 이미지의 위상체계와 그 안에서 발생하는 이미지의 빈곤화다. 20세기 말 시디롬(CD-Rom)과 컴퓨터의 발달로 이미지의 디지털 데이터화가 이루어지면서 다양한 매체 내의 원활한 유통을 위해 이미지 파일은 잘리고, 줄여지고, 변형되고, 압축되며 그 퀄리티가 점차 낮아지는 현상을 보였다.21) 여기서 빈곤한 이미지는 저작권 등으로 보호되지 않는 공짜 이미지, 또는 그러한 제약을 비웃는 해적 이미지들이다. 슈타이얼에게 이들은 비록 오리지널하지도 않고, 때론 조야하고, 흔들리거나 불안정할 수 있지만, 전 지구적으로 흩어져 있는 사용자들을 묶어 새로운 순회를 통해 공유된 역사를 만들어낼 수 있는 가능성을 지시한다.22) 두 번째 글은 「자유 낙하: 수직 시점에 대한 사고실험」(“In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective”)이라는 2011년 논문으로 그 ‘추락’의 의미는 첫 번째 글처럼 비유에만 머물지 않고, 직접적으로 신체의 추락과 교차되는 시선의 추락을 다루고 있다. 이 글은 공허하게 위상기하학적으로 조성된 수평적 공간을 무너뜨리는 현대 매체의 다양한 낙하 시점들을 조망한다.

슈타이얼은 “안정적인 바탕으로 삼을 형이상학적 주장이나 정치적 신화가 사라”진 오늘날, 많은 철학자가 현대를 “바닥 없음”(groundlessness)으로 특징짓고 있으며, 실제로 ‘우리가 접지(grounding)하는 것은 기껏해야 일시적이거나 우발적이거나 부분적’이며 “주체와 객체 모두 영구적이거나 적어도 간헐적인 자유 낙하 상태”가 현실이라면, “왜 우리는 그것을 깨닫지 못하고 있는가?” 물으며 추락이라는 화두를 던진다.23) 역사적으로 다양한 비접지의 시각들이 존재해왔지만 그 이미지들이 항상 ‘떨어짐’의 현실을 나타내지는 않았다는 것을 슈타이얼은 우리의 신체생리학적 시각과 분리되었던 다양한 선형적 관점들의 예를 들어 설명하고, 오늘날의 매체환경이 놓치기 쉬운 이 현실감을 어떻게 일깨워주고 있는지를 환기한다.

이상적인 시지각적 조망점으로부터 고정된 공간으로의 세계를 인식하는 데 유용했던 원근법은 이상적인 수평선(또는 지평선)을 통해 하늘과 땅을 구분했다. 이 위상기하학의 시점은 하늘의 별에 우리의 시선을 매개함으로써 주체의 시선이 닿지 않은 곳까지 앎의 공간을 펼칠 수 있게 한다. 이것이 우리가 일상적으로 사용하는 지도, 즉 내비게이션의 시점이다. 앞서 철도나 기관차가 만들어낸 움직임의 경험이 어떻게 우리가 ‘알고 있던’ 시공간에 틈을 발생시킬 수 있는지 『80일간의 세계일주』와 영화의 시간 구성을 통해서도 언급한 바 있지만, 우리 신체의 실제 이동과 그에 따른 눈의 이동은 세계 속에서 항상 새로운 것을 발견할 수밖에 없다. 독창적인 시선을 담아낸 19세기 영국화가 터너(William Turner)는 움직이는 관점을 실험하기 위해 자신을 배의 돛대에 묶고 항해하기도 했고, 기차의 창문 밖으로 머리를 내밀고 10분 가까이 자신의 시선을 기차와 함께 달리게 했다고 전해진다.24) 19세기와 구분되는 20세기의 시각의 특징은, 매체가 우리 신체와 함께 이동하며 그 빈틈을 향한 시점(P.O.V.)들을 발견하고 있다는 것이다. 달리는 기차의 측면에는 우리의 몸 대신 카메라가 달려 있었을 것이다. 이제 디지털 카메라와 컴퓨터 그래픽의 등장 이후에 시각매체가 생산해내는 시점들은 물리적으로 카메라가 비집고 들어갈 수 없는 세밀하고 독특한 지점들로 뻗어가고 있다.

물론 선형적 원근법의 시점이 아예 사라져간다고는 말할 수 없다. 예를 들면 1차 세계대전 전후 정찰비행기를 통해 등장한 항공 이미지들은 오늘날 위성사진으로 더욱 고도화되고 있는 것이다.25) 하지만 공중 시점이 있다면 그것의 추락도 있다. 제이(Martin Jay)의 주장처럼 공중전의 반대편은 참호전이다. 참호전에서 경험한 시각장(視覺場)의 퇴보가 서구 시각중심주의의 쇠락, 그리고 일종의 20세기적 빈곤 이미지의 옹호자였던 초현실주의로 이어지기도 했던 것처럼 말이다.26) 제이가 소개하듯, 예를 들면 바타유(Georges Bataille)는 공중전을 가능하게 했던 독수리의 시선이 지닌 혁명적 이상주의에 저항하여 땅 아래에서 거의 아무것도 제대로 볼 수 없는 ‘눈먼 두더지’를 내세움으로써 초현실주의가 주도했던 눈에 대한 폭력을 대변한다. 바타유에게 수직낙하의 시점은 “인간이 동굴을 떠나 햇빛의 명료함 속에서 그림을 그리려 했던 시각적인 전통”과 이어지며, 이에 대한 저항은 “어둠과 불명확함이 여전히 가장 우선시”되는 대항 모델을 필요로 했기 때문에27) 어쩔 수 없이 수평선과 이어지는 지평선 또한 무너져야 하는 것이다. 시각의 역사는 땅 위의 신체를 벗어나려는 눈과 그것을 다시 신체적 감각으로 귀속시키려는 노력, 또는 그 반대 시도들의 연속이었다고 볼 수 있다. 정지와 움직임이 결합된 어색한 비접지의 이미지는 어쩌면 그 사이에서 발생한 불안한 무중력 또는 저중력 상태의 증거인 것이다.

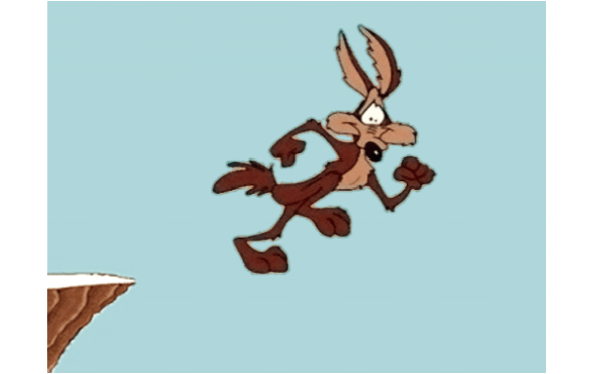

발레 같은 전통적인 예술에서 무용수의 몸은 아래로 끌어당기는 중력의 힘을 최대한 이겨내야 한다. 마치 무중력 상태인 것처럼 공중에서 자연스럽게 완벽한 비율로 몸을 굽히고 뻗는 능력, 완벽한 리듬으로 사지를 조종하는 능력은 가장 아름다운 예술의 이상이었다.28) 이상적인 조화를 위해 무표정한 얼굴과 근육이 튀지 않는 몸이 강조되기도 했다. 레노의 동화는 분명 배경과 분리되어 있지만 그런 무중력의 이상을 추구한 결과와는 다르다. 그것은 인간적인 손그림과 기계적 움직임 기술이 만들어낸 공백의 효과일 뿐이다. 이 때문인지, 이후 애니메이션에서 클리셰(cliché)적으로 등장하는 비접지의 신체는 오히려 언제든 추락할 수 있는 불안정한 상태를 지시한다. 동화와 배경을 분리해 그리기 시작했을 때 실수로 배경을 누락시켜 발견한, 그런 우연 속에서—자신이 공중을 걷고 있다는 것을 깨닫는 순간 추락하고 마는—우리 현실인식의 진실된 한 단면이 담긴 클리셰는 탄생되었다(그림6 참조).

일본의 시각문화연구자 미와(Miwa Kentaro)는 「낙하하는 신체의 리얼리즘: 디즈니 초기에서 픽사까지」라는 논문에서 만화에서 떨어지는 신체의 영화적 진화에 대한 독창적 관점을 제시했다.29) 그는 사람의 손끝, 그러니까 잉크의 점들로 만들어진 초기 만화의 캐릭터들은 떨어져도 아프지 않은 신체, 즉 기호적 신체에 불과했다고 주장한다. 이후 애니메이션에도 리얼리즘이 도입되고 캐릭터의 추락은 사실성이라는 스토리를 갖게 되었다. 예를 들면 초기 디즈니의 「플레인 크레이지」(Plane Crazy, 1928)에서 몇 번의 그림 변형으로 몸이 비행기로 변하면서 날아다니던 미키와 「토이 스토리」(Toy Story, 1995)에서 “날 수 없는 장난감”으로 팔리는 우주전사 버즈라이트이어 사이에는 존재론적 차이가 있는 것이다.30) 미와는 미키가 사실 떨어져도 아프지 않은 신체를 가진 게 아니라 평면의 종이 위에서만 존재하는 ‘처음부터 떨어질 수 없는’ 신체였다며, 실제 자신이 장난감에 지나지 않는다는 사실을 깨달아버린 버즈라이트이어는 날 수는 없지만 그나마 떨어질 수 있다고 지적한다. 더 나아가 그는 “멋지게 추락함으로써 날고 있는 것처럼” 보일 수도 있는 것이다.31)

슈타이얼이 「자유 낙하」에서 목표하는 것도 바로 이런 깨달음일 것이다. 그는 다음과 같이 주장한다. 안정적인 무중력 상태에서 벗어나 심연으로 추락하는 것처럼 보였던 것은 실제로 새로운 층위의 표현의 자유다. 선형적 관점으로 고정된 영상 이미지들은 현실을 있는 그대로 옮겨놓는다고 생각하지만 그것은 가상의 평면에서만 존재하는 이상적인 모습일 뿐이다. 그러한 틀에서 벗어나는 순간, 우리는 낙하할지 모르지만 새로운 시점을 얻는다. 슈타이얼은 이미지에 절대 등장할 수 없는 것들을 만들기 위해 사용되는 다양한 3D 애니메이션 기술들도 환영한다. 새로운 시각 도구들이 혼란과 방향감각 상실의 현대 조건을 표현하고 심지어 변화시키는 역할을 할 수 있다고 믿기 때문이다. 전통적으로 통일된 시선의 논리를 따르는 것처럼 보이던 영화도, 상업영화와 영상예술 분야에서 동시에 사용되고 있는 멀티스크린 프로젝션도 이러한 변화의 선봉에 있다. 통일되지 않은 다양한 투영 공간들은 통일된 지평선의 허구를 드러내줄 것이다. 군중의 새로운 표현들로 등장할 다중 관중의 지평이 바로 그곳에 있다.32)

움직이는 시간 안에서 언젠가는 멈출 것이라는, 즉 추락에 대한 불안은 우리에겐 피할 수 없는 운명이다. 그것은 이동하는 삶 속에 있는 우리가 추구하는 모더니티의 조건이기도 하다. 나아가고자 하는 인간의 불안을 다독인 것은 항상 예술이었다. 영화예술은 그 새로운 시간의 모더니티를 가시화함으로써 ‘평등주의적 공존의 시간’을 감각화했다. 랑시에르(Jacques Rancière)는 아침부터 저녁까지 공동체가 함께하는 모든 활동을 쉴 새 없이 기록하는 베르토프(Dziga Vertov)의 「카메라를 든 사나이」(The Man with a Movie Camera, 1929)의 예를 들어 “공통 시간의 구축”이라는 필름의 역할을 단언한 바 있다.33) 여러 개로 나뉜 화면들, 건물 위, 도로 바닥, 기차머리, 심지어 달리는 자동차에 매달린, 「카메라를 든 사나이」의 카메라가 보여주는 수많은 시점에서 우리는 함께하는 시간 외에는 그 어떤 이미지로도 통일되지 않는 다중 관중의 이상을 보았다. 오늘날 모든 사람의 손과 사물의 구석구석으로부터 현대사회의 일상을 가득 채운 카메라, 그리고 그들에 호응하는 복수의 눈들은 미끄러지더라도 멈추지 않는 우리의 눈, 그 불확실한 욕망을 담아내고 있다.

5. 나가며: 버티컬 쇼츠 그리고 새로운 속도와 무게들

인간이 주체가 되고 상징계로 진입하는 과정에서 필수적인 것이 세계(타자)와의 만남이다. 그로부터의 시선을 매개하여 스스로를 객관화하고, 인간이 지닌 상상의 능력을 통해 세계와의 만남 안에 필연적으로 존재하는 틈들을 극복하는 것은 우리의 현실생활 속에 내면화된 이론적 활동이다. 우리의 역사에서 존재하는 것 너머의 의미와 원리를 찾으려는 이론 말이다. 이 때문에 오늘날 다변화된 매체로 다양해지는 만남과 상상의 통로들을 하나하나 살펴보고 분석하는 것은 단순한 매체사 연구 이상의 의미를 가질 수 있다. 과거에 세상을 향해 열린 창은 스크린이 되었지만, 이제 세상은 손안에 들어와버렸기 때문이다.

그 손안의 세상으로 슈타이얼이 “스크린의 추방자들”(Wretched of the Screen)이라고 불렀던, 잘라내어져 소비되고 버려진 이미지들이 다시 돌아오고 있다.34) 지평선이나 수평선은 이제 큰 영향이 없으며, 모바일에 가장 적당한 모양과 길이로 잘려나간 세로 영상이 조금도 어색하지 않다. 공간적 프레이밍과 연속의(시간적) 프레이밍 조합이라는 영화의 구성 논리를 그대로 지시하는 ‘버티컬 쇼츠’(vertical shorts)라는 이름을 달고서, 벤야민이나 크래리가 주목했던 시각의 파편화와 주의분산의 동시대적 사례를 쏟아내고 있다. 눈앞의 세계 속의 움직임에 주의를 빼앗기기도 하고, 그 세계를 유영하고 다시 스스로를 향하는 시선의 양방향성은 시각장치로서 영화의 파생물들에 새로운 역사적 임무를 부여한다.

시대에 대한 통찰은 반시대적일 수밖에 없다는 니체의 일갈처럼, 가장 최신의 기술과 그 이미지를 들여다보면서 수시로 과거의 관찰자로 돌아가게 되는 것은 어떤 의미를 가지는가. 19세기에 이미지의 시간(속도) 조절로 공간적 자유로움을 얻는 방법을 발견했다면, 오늘날에는 매체를 통한 과거와 현재를 횡단하는 시간여행을 통해 공중부양의 길을 찾은 건 아닐까. 아마도 이것은 가장 구체적인 것에서 가장 비현실적인 것을 찾는 이론적 눈이, 그럼에도 불구하고 역사적 참조점을 찾아 하강하는 이유이기도 할 것이다.

이 글은 21세기 뉴미디어, 디지털 기술 담론이 19세기의 시각장치의 변화 및 그 효과들과 공명하는 지점들을 돌아봄으로써 오늘날 가볍게만 보이는 이미지의 범람 속에서 하나의 무게추를 찾아보고자 했다. 19세기는 영화의 기술을, 20세기는 다양한 영화의 정수(精髓)들을 발전시킴으로써 21세기가 분해하고 분산시킬 이미지들의 보고를 만들었다. 오늘날 새로운 미디어 안에서 익숙한 콘텐츠들이 반복되는 것은 영화가 움직임 속에서의 움직임을 제시함으로써, 계속 움직이고 있지만 앞으로 나아가지 않는 비접지의 정지 상태를 우리의 매체 지각의 모델로 제시한 것과 무관하지 않다. 아마도 공중부양의 역사적 통찰이 거기에 있을 것이다.

하지만 그보다 더 중요한 통찰은, 만약 이 공중부양의 환영을 일으키는 챗바퀴를 멈추고 다가오는 파국에 대응하려 한다면 우리는 추락을 두려워하지 말아야 한다는 것이다.

1)南秀英 한국예술종합학교 교수. 최근 저서 및 논문으로 『파도와 차고 세일』(공저, 2023)과 「얼굴 없는 시대의 매체인문학」(2023)이 있다.자크 오몽 지음, 심은진·박지희 옮김 『멈추지 않는 눈』(아카넷, 2019) 11면.

2) 원래는 주비 슬라이드(Jubi Slide)라고 하지만, 우리나라에서는 그 배경음악인 라킴(Lakim)의 노래 「A Pimp Named Slickback」(2019)를 따서 슬릭백 챌린지로 불린다.

3) https://ko.wikipedia.org/wiki/LK-99에서 이미지를 볼 수 있다. 참고로 초전도체는 전류가 흘러도 저항이 전혀 없는 물질인데, 외부 자기장에 대한 반응을 통해 직접적인 접촉, 즉 마찰 없는 움직임이 가능하다고 한다. 상용화된다면 손실이 전혀 없이 에너지를 전달하거나 자기부상열차 같은 첨단 교통수단의 개발에 이용할 수 있는 꿈의 물질이지만, 아직은 초저온이나 극압 상태에서만 가능한 것으로 알려져 있다.

4) 두세 개 정도의 썸네일 이미지로 구성된 간단하고 반복적인 움직임의 동영상.

5) 프레드릭 제임슨 지음, 임경규 옮김 『포스트모더니즘, 혹은 후기 자본주의의 문화 논리』(문학과지성사, 2022) 33~127면.

6) 그는 19세기 말에서 20세기를 넘어가는 시점에 등장한 새로운 시공간의 결합 사례들을 문학・미술・국제관계 등 다양한 분야에서 기술하며, 그와 함께 도시화・전화・축음기・영화・세계표준시간・지도 등과 같은 다양한 근대의 문화적 요소들이 시간과 공간을 지배하고자 하는 욕망과 연결되어 있음을 주장하고 있다. Stephen Kern, The Culture of Time and Space: 1880-1918 (Cambridge, MA: Harvard UP, 1985).

7) 영화와 소설의 다양한 시간 개념에 대해서는 다음을 참고하라. Seymour Chatman, “What Novels Can Do That Films Can’t (And Vice Versa),” Critical Inquiry 7.1 (Autumn, 1980) 121~40면.

8) 노엘 버치 지음, 이윤영 옮김 『영화의 실천』(아카넷, 2013) 90면.

9) 오몽, 앞의 책 11면.

10) 같은 책 54~59면.

11) “눈은 가시적인 세계 속에서 움직인다. 더 광범위하게 말해 인간의 몸은 메를로퐁티의 표현에 따르면, 끊임없이 자신을 보게 만드는 세계 속에 빠져 있으며 ‘보이는 동시에 보는’ 존재로 특징지어진다.” 같은 책 59~60면.

12) 기차의 창문에 스크린이 배치되고, 관객은 열차의 좌석에 앉아 스크린 창문에 지나가는 풍경들을 보며 기차여행을 시각적으로 경험하는 것이다.

13) 같은 책 61면.

14) 조너선 크래리 지음, 유운성 옮김 『지각의 정지: 주의·스펙터클·근대문화』(문학과지성사, 2023) 14면. 앞으로 이 책의 인용은 괄호 안에 면수만 표기한다.

15) 재매개는 볼터(Jay David Bolter)와 그루신(Richard Grushin)의 용어다. 그들은 오늘날 뉴미디어 환경을 매개가 스스로를 감추고 콘텐츠를 투명하게 전달하는 비매개(immediacy)와 매체성을 분명히 드러낸 채 매개의 틀이나 겹을 그대로 보여주는 하이퍼매개(hypermediacy)로 나누었다. 이 두 가지 매개의 논리는 끊임없이 실재에 다가가고자 하는 욕망을 담고 있으며, 결국 모든 매개를 재매개로 수렴되게 하는 매개의 이중구조가 된다. 제이 데이비드 볼터・리처드 그루신 지음, 이재현 옮김 『재매개: 뉴미디어의 계보학』(커뮤니케이션북스, 2006).

16) 크래리는 『24/7: 잠의 종말』(김성호 옮김, 문학동네, 2014)에서 일주일(7일) 동안 24시간 내내 깨어 있게 만듦으로써 우리의 감각에 한순간도 쉴 틈을 주지 않는 자본주의에 대한 비판을 쏟아냈으며, 최근에는 『초토화된 지구』(Scorched Earth, London: Verso, 2022)에서 녹색성장, 친환경적 디지털이라는 허상하에서 확장되고 있는 인터넷 복합체로서의 자본주의 네트워크의 폐해를 파헤치고 있다. 크래리의 매체비평적 입장보다 자본주의 비판의 입장을 조명하고 있는 최근의 논문도 참고할 만하다. 하승우 「조너선 크래리 읽기」, 『대중서사연구』 29.3 (2023) 447~79면.

17) Giannalberto Bendazzi, Cartoons: One Hundred Years of Cinema Animation (Bloomington: Indiana UP, 1994).

18) 레노는 장치를 고안하고 직접 그림을 그려 작품을 만든 뒤, 직접 영사까지 맡았던 만능 장인이었다. 그 때문에 광학극장을 운영하는 동안 극심한 과로에 시달렸다고 알려져 있으며, 나중에 광학극장이 문을 닫고 훨씬 간단하고 편리한 영화 애니메이션들이 등장했을 때 상심하여 자신의 작품들을 모두 세느강에 버렸다고 전해지기도 한다. 레노는 애니메이션이나 영화의 역사에서는 실패한 선구자처럼 비추기도 하지만, 크래리는 레노가 그 오랜 기간 손으로 진행했던 다양한 작업들이 분명 1880~90년대 기계복제시대 예술로의 이행기에 중요한 발견들을 드러내주고 있다고 강조한다. 기계적 움직임의 인공성이 동시에 주의를 자아내는 추상성과 연결된다는 사실이 대표적이다. 18세기 말에 바그너의 오페라가 가졌던 주마등 적 특성, 즉 “현실의 그림자에 지나지 않는 가볍고, 유동적이며, 비물질적이다시피 한”(412면) 환등상과 같은 ‘환영’의 기술이 군중과 극장 같은 19세기 고유의 상상계로 이어졌고, 레노에서 종합되면서 영화의 도래를 이끌었던 것이다.

19) 이 어색한 공중부양의 이미지들은 움직임으로서 가장 순수한 생명력을 지시하지만 실제 현실에 뿌리를 두지 않는다. 손으로 그린 이미지를 기계적으로 배치하여 만든 인공적 생명인 것이다. 근대의 지각이 현실과 추상, 분산과 집중, 인공적인 것과 자연 그대로의 생명의 사이 공간에서 출두했음을 잘 보여준다.

20) 매체예술의 역사에서 레노와 비슷한 경우를 우리는 수도 없이 찾을 수 있다. 사진사 머이브리지(Eadweard Muybridge)는 고민 끝에 움직임을 분해해낼 수 있는 연속 스냅사진들을 탄생시켰고, 그 사진들을 주프락시노스코프(zoopraxinoscope)를 이용해 움직임으로 만들었다. 에디슨이나 뤼미에르와 같은 초기 촬영카메라의 발명가들 역시 의도했건 아니건 이미지 산업과 예술 사이의 움직임에 큰 역할을 한 것이다.

21) 물론 이렇게 아무 데나 ‘복붙’(copy-and-paste)해도 되는 공짜 이미지들의 반대편에는 고선명 비디오를 ‘복제할 수 없는 형태로’ 상업화한 블루레이(Blu-ray)가 출시되기도 했다. 하지만 21세기의 4분의 1이 지난 지금 통신기술의 향상으로 스트리밍되는 이미지의 화질이 점점 더 선명해지면서 블루레이는 이제 한물간 매체로 여겨지곤 한다.

22) “In the age of file-sharing, even marginalized content circulates again and reconnects dispersed worldwide audiences. The poor image thus constructs anonymous global networks just as it creates a shared history. It builds alliances as it travels, provokes translation or mistranslation, and creates new publics and debates.” “In Defense of the Poor Image,” e–flux #10 (Nov. 2009). https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/. (최종 접속 2024년 3월 15일)

23) “In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective,” e–flux #24 (April, 2011). https://www.e-flux.com/journal/24/67860/in-free-fall-a-thought-experiment-on-vertical-perspective/. (최종 접속 2024년 3월 15일)

24) 같은 글 참고.

25) 항공사진은 일견 지도나 내비게이션의 비신체적 시선과 유사한 듯하지만, 반대쪽에 정찰의 눈을 속이기 위한 위장술이 함께 등장했다는 점에서 완전히 현실과 유리되는 이미지 기술은 아니라고 말할 수 있다. 오늘날 기계에 의해 대체된 감시-눈은 기본적으로 원근법적 구도를 유지한 채 매우 정교하게 형상을 구분해내도록 발달하여 사건사고의 예방이나 해결에 도움을 주기도 하지만 실시간으로 현실에 개입하는 데는 한계가 있는 장치임은 분명하다.

26) 마틴 제이 지음, 전영백 외 옮김 『눈의 폄하』(서광사, 2019) 290~321면.

27) 같은 책 314면.

28) Heinrich von Kleist, “On the Marionette Theater” (1810/1811), Southern Cross Review, trans. Idris Parry. http://southerncrossreview.org/9/kleist.htm. (최종 접속 2024년 3월 15일)

29) 三輪, 健太朗, 2010, 落下する身体のリアリズム : 初期ディズニーからピクサーへ: 学習院大学大学院人文科学研究科, 239~74면.

30) 같은 글 264면.

31) 같은 글 268면.

32) Steyerl, “In Free Fall” 참고.

33) 자크 랑시에르 지음, 양창렬 옮김 『모던 타임스: 예술과 정치에서 시간성에 관한 시론』(현실문화A, 2018) 184면.

34) 히토 슈타이얼 지음, 김실비 옮김 『스크린의 추방자들』(워크룸프레스, 2018).

│남수영│

南秀英 한국예술종합학교 교수. 최근 저서 및 논문으로 『파도와 차고 세일』(공저, 2023)과 「얼굴 없는 시대의 매체인문학」(2023)이 있다.

Leave a comment